शेखर जोशी जी का जाना …..एक जनवादी मन का अवसान

नब्बे बरस के भरे-पूरे, स्वस्थ और सक्रिय जीवन के बाद मृत्यु शोक का विषय नहीं होनी चाहिए। मगर फिर भी एक कसक रह जाती है, एक टीस- कुछ खो देने की। वरिष्ठ लेखक और अपने अभिभावक जैसे रहे शेखर जोशी की स्मृति में एक आधी-अधूरी सी टिप्पणी- प्रियदर्शन की कलम से।

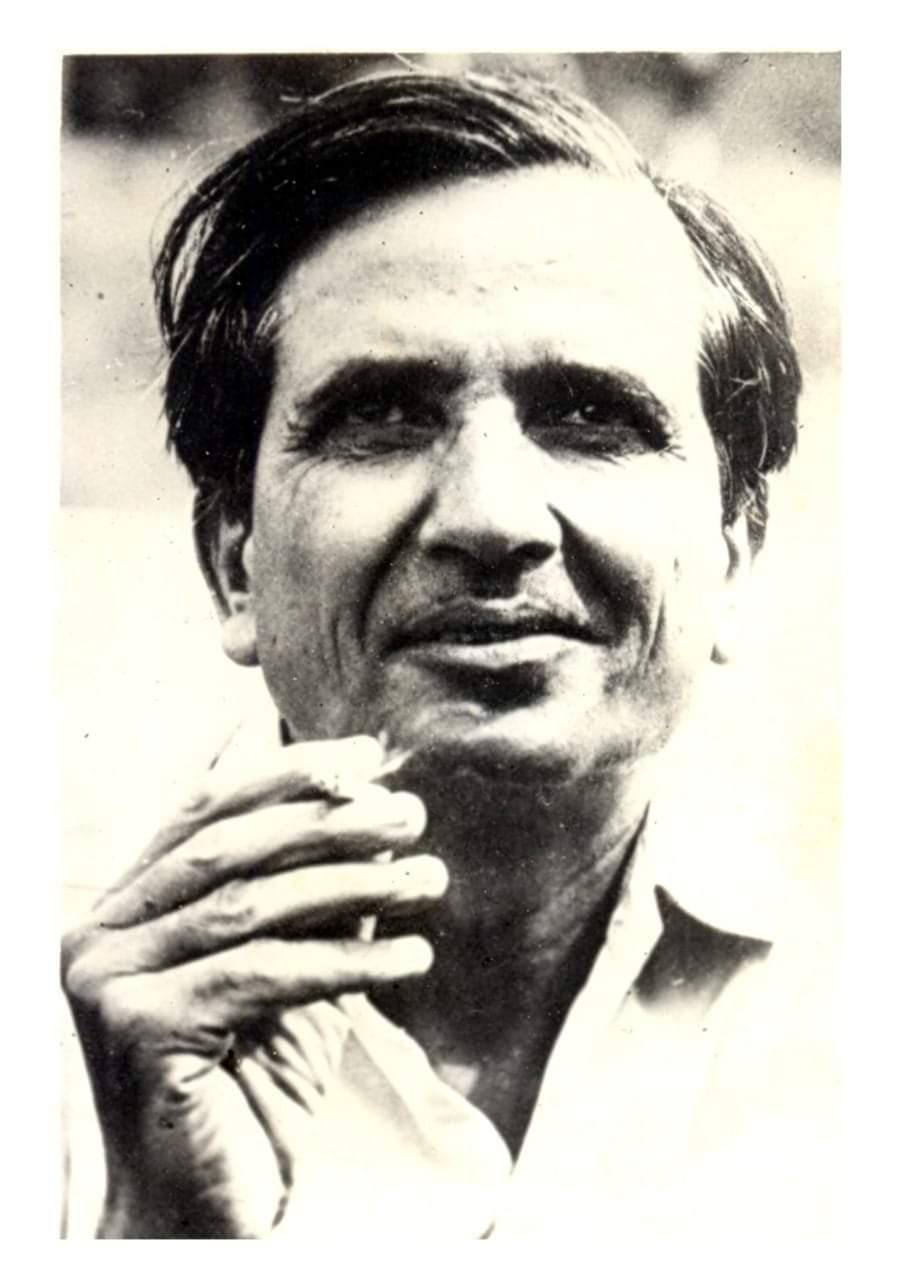

इसे संजय जोशी द्वारा सुलभ करायी गई तीन अलग-अलग कालखंडों की दुर्लभ तस्वीरों ने अचानक मुल्यवान बना दिया।

स्मृतिशेष शेखर जोशी: शेष हुआ अब शंखनाद वह

हाल के वर्षों में उन्हें देखने में मुश्किल होती थी। सुनने में भी दिक्कत आती थी। लेकिन अशक्त पड़ती उनकी इंद्रियों का असर उनकी जीवनी शक्ति पर नहीं पड़ा था। वे तन कर चलते थे, तीसरी मंजिल पर बने अपने बेटे के फ्लैट में बिना किसी सहारे के चढ़ते थे, रास्ते में रुक कर गपशप भी कर लेते थे और किन्हीं आयोजनों में भी शामिल हो जाते थे। अपने अंतिम समय तक- यानी अस्पताल ले जाए जाने की मजबूरी से पहले- वे अपनी किताब को अंतिम रूप दे रहे थे। इसके पहले उन्होंने ‘मेरा ओलियागांव’ जैसी प्यारी सी किताब लिखी और कई कविताएं भी लिखीं।

इसी साल उन्होंने अपने जीवन के 90 साल पूरे किए थे। इस अवसर पर एक छोटा सा पारिवारिक आयोजन भी हुआ था। लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़ा उत्सव हिंदी की उसकी विराट

दुनिया में मनाया जा रहा था जो अपने लेखक को वर्षों से नहीं बल्कि दशकों से पहचानती थी।

शेखर जोशी आधुनिक हिंदी कथा के प्रथम पांक्तेय लेखकों में रहे। ‘कोशी का घटवार’, ‘दाज्यू’ या ‘नौरंगी बीमार है’ जैसी उनकी कई कहानियां पाठकों की स्मृति में बिल्कुल गड़ी हुई हैं। वे पहाड़ में पैदा हुए थे, पहाड़ को ताउम्र अपनी पीठ पर ढोते रहे, अपनी रचनाओं में लिखते रहे, लेकिन इसके समानांतर वे इलाहाबाद के भी लेखक थे। ज्ञानरंजन, अमरकांत, मार्कंडेय, दूधनाथ सिंह और रवींद्र कालिया जैसे जिन लेखकों को इलाहाबाद अपना मानता रहा, और जिनसे इलाहाबाद छूटा भी नहीं, उनमें शेखर जोशी भी एक थे। उनके बेटे संजय जोशी ने बताया कि उनकी एक किताब इलाहाबाद पर भी प्रकाशित होने वाली है।

मगर एक विशिष्ट कथाकार होने के अलावा शेखर जोशी एक विलक्षण व्यक्तित्व भी थे। लेखकों वाला- और खासकर इलाहाबादी लेखकों वाला- खुर्राटपन उनमें कभी नज़र नहीं आया। दूसरे लेखकों के साथ प्रतियोगिता करते, या अपनी किताब को ‘प्रमोट’ करने की कोशिश करते उन्हें कभी देखा नहीं गया। उनके व्यक्तित्व का चुंबक अलग तरह का था। सरलता, सहजता और विनम्रता उनमें कूट-कूट कर भरी थी। किसी को आत्मीय बना लेने का एक सहज गुण उनके भीतर था। शहद और मक्खन से मिलकर बनी उनकी आवाज़ की तासीर भी कुछ अलग थी।

एक लेखक के रूप में मैं उन्हें बहुत लंबे समय से पहचानता था- यानी अपनी किशोरावस्था से ही, जब मैंने आधुनिक हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन उनसे निजी जान-पहचान तब हुई जब वे अपने बेटे संजय जोशी के पास आकर जनसत्ता सोसाइटी में रहने लगे। संजय जोशी सिनेमा और जन संस्कृति से जुड़े बेहद उत्साही मित्र हैं जिनका काम अलग से ज़िक्र की मांग करता है। शेखर जोशी यहां अंतरालों में आकर रहा करते थे। यह लिखते लिखते अचानक आंटी की- यानी उनकी पत्नी की- याद आ रही है जो दूसरों को आत्मीय बनाने के गुण में उनसे लगभग प्रतिस्पर्धा करती थीं- बल्कि आगे निकल जाती थीं। इन दोनों से निजी लगाव का भी असर था कि जब मैं इलाहाबाद गया तो मैंने समय निकाल कर इनके घर जाना ज़रूरी माना। कहने की ज़रूरत नहीं कि वहां मेरा आवभगत मेरी अपेक्षा से ज़्यादा हुआ।

शेखर जोशी पर लौटते हैं। ऊपर उनकी जिस कोमलता का ज़िक्र है, वह बस उनके निजी संबंधों में थी, लेखन में वे बहुत सख़्त थे। उनकी कहानियों में फालतू तत्व नहीं मिलते हैं। वे एक स्तर पर बहुत वेधक कहानियां हैं क्योंकि उनके लेखक को बिल्कुल पता होता था कि किस कहानी के साथ क्या बर्ताव होना है। फिर इन

कहानियों में जो लोकराग है, जो सामाजिक दुख है, उसका एक वैचारिक पक्ष भी है। वे बहुत सचेत ढंग से प्रगतिशील मूल्यों के पक्ष में खड़े लेखक रहे। यह प्रगतिशील मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी रही जिसकी वजह से घर या ठिकाने बदलते रहने के बावजूद जड़ों से कटाव की जो आधुनिक विडंबना है, और जिसे कई लेखक अलग-अलग ढंग से लिखते रहे, वह इनके लेखन और जीवन से दूर खड़ी दिखती है। शायद इसमें कुछ योगदान उस पारिवारिकता का भी है जो कुछ उन्होंने अपने स्वभाव के चलते तमाम ठिकानों पर अर्जित की और कुछ अपने योग्य बेटे-बेटियों और बहुओं के सौजन्य से उन्हें हासिल होती रही। हालांकि यह एक दूर खड़े शख़्स की टिप्पणी है लेकिन इसके साथ यह कल्पना या कामना जुड़ी हुई है कि शायद यह बात सही हो।

पिछले दिनों मैंने उनके कविता संग्रह ‘पार्वती’ पर एक टिप्पणी लिखी थी। उस टिप्पणी को उन्होंने बहुत उदारता से लिया था, लेकिन अपनी यह आपत्ति उन्होंने छुपाई नहीं कि संग्रह की कुछ बहुत अच्छी कविताएं टिप्पणी में उपेक्षित रह गई हैं। खासकर नाइट ड्यूटी से जुड़ी कविताओं की चर्चा वे चाहते थे- यह भी दरअसल उनके भीतर का जनवादी मन था जो अपनी कविताओं के इस पक्ष को उभरता हुआ देखना चाहता था।

इस टिप्पणी को उस टिप्पणी के कुछ हिस्सों के साथ खत्म करने की इच्छा है-

‘इस संग्रह की कविताओं में पुराने चावल की सी खुशबू है। पहाड़ की मिट्टी का सोंधापन लगभग हर जगह महसूस किया जा सकता है। दृश्यों और स्मृतियों के बीच घटती यह कविता अपना एक अलग पर्यावरण बनाती है। एक छोटी सी कविता है, ‘पहली वर्षा के बाद’। वे लिखते हैं- ‘भूरी मटमैली चादर ओढ़े / बूढ़े पुरखों से चार पहाड़ / मिलजुल कर बैठे ऊंघते-ऊंघते-ऊंघते / घाटी के ओठों से कुहरा उठता / मन मारे, थके-हारे, बेचारे / दिन-दिन भर / चिलम फूंकते फूंकते-फूंकते।’ यह कविता पढ़ते हुए क्या आपको वीरेन डंगवाल की हल्की सी याद आती है?

एक बड़े लेखक की भाषा में कैसे कई बार पुरखों की आत्माएं बोलती हैं, यह बात इस संग्रह को पढ़ते हुए ध्यान में आती है। कहीं बहुत पास लगते शमशेर का ख़याल आता है तो कहीं बहुत दूर खड़े मुक्तिबोध का स्मरण होता है। लेकिन यह अपरिहार्यत: शेखर जोशी का अपना स्वर है- ‘ताल में देखी तेरी छाया / मैं तृषाकुल / किंतु जल को छू न पाया।’

संग्रह में कविताएं कई खंडों में बंटी हैं। पहाड़ की स्मृति के अलावा इनमें दिल्ली का कोलाहल भी है, अस्पताल के दिनों की याद भी है, पोती पाखी के नाम संबोधन भी है और महाप्राण निराला का स्मरण भी है- ‘शेष हुआ वह शंखनाद अब / पूजा बीती / इंदीवर की कथा रही / तुम तो अर्पित हुए स्वयं ही / ओ महाप्राण! / इस कालरात्रि की गहन तमिस्रा / किंतु न रीती / किंतु न रीती!’

अब शंखनाद वाकई शेष हो चुका है। लेकिन उसकी स्मृति हिंदी के संसार में गूंजती रहेगी।

प्रियदर्शन जी की पोस्ट से साभार –